青穹奖评审标准分为人物类与成果类两大体系,分别聚焦申报者的原创贡献、专业影响与社会责任,以及项目的技术创新、应用成效与社会价值。评审强调多维度综合评价,结合专家打分与集体评议,确保入选成果具备科技前沿性、实践可行性与公共影响力。

适用于:年度科学家奖、青年技术探索奖、社会责任创新人物奖等。

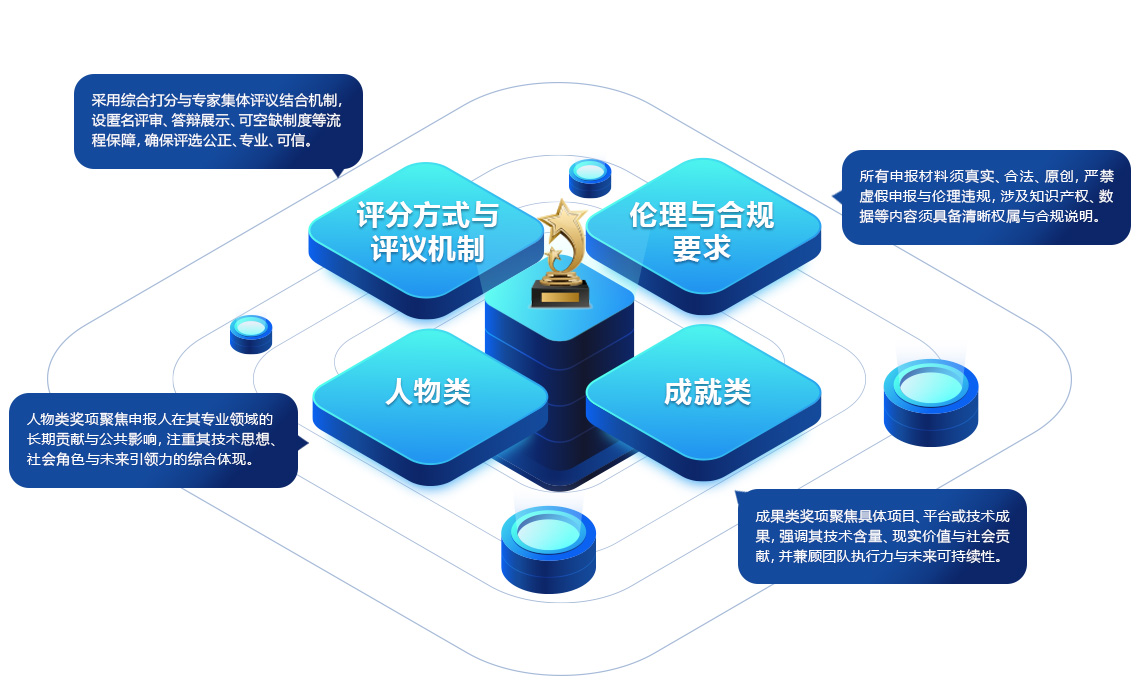

人物类奖项聚焦申报人在其专业领域的长期贡献与公共影响,注重其技术思想、社会角色与未来引领力的综合体现。

评审重点包括:

1. 原创贡献力:申报人是否在所在领域提出过具有原创性的理论、技术或方法;是否发表过代表性成果或主导关键科研工作。

2. 专业持续影响:是否在过去若干年中持续推动本领域的学术进展或产业发展,是否在国际或国内核心机构担任专业职务或具长期影响力。

3. 社会责任意识:是否积极回应公共议题,参与科技伦理、教育公平、绿色发展等方面的社会实践,对社会产生积极示范作用。

4. 协作与共享精神:是否具备推动跨界交流、知识开放、青年培育等公共精神,是否在团队建设、平台搭建等方面形成价值引导。

5. 行业认可与声誉:是否曾获得国内外重要奖项、提名或媒体正面关注,是否拥有良好的职业操守与行业口碑。

青年类奖项特别强调申报人的成长潜力、探索精神与技术边界意识。

适用于:基础研究贡献奖、技术融合奖、教育科技融合奖、绿色未来奖等。

成果类奖项聚焦具体项目、平台或技术成果,强调其技术含量、现实价值与社会贡献,并兼顾团队执行力与未来可持续性。

评审重点包括:

1. 技术或理念的创新性:项目是否在理论或实践层面提出了独特的新构想、新技术或新模式,是否突破了已有方案的局限。

2. 实施可行性与工程成熟度:技术是否已完成初步验证或落地部署,是否具备工程稳定性与应用推广条件,有无关键技术节点说明。

3. 应用效果与社会价值:项目是否对教育、医疗、城市治理、环境保护等领域形成了现实效益,是否带动了公平可及、成本优化或行为转变。

4. 可持续发展与扩展潜力:是否具备长期运行机制、再生能力或迭代空间,是否可推广为行业标准、开源平台或跨区域解决方案。

5. 跨界融合与公众传播性:项目是否结合多个学科或领域,如“AI+教育”“工程+公益”;是否具备良好的可解释性与社会可见度。

成果类项目需提交详实的材料说明,包括研发背景、实施路径、关键数据与影响评估等。

所有申报对象(包括个人与成果项目)均需满足以下合规性标准:

1. 所有材料与成果须为真实、合法、原创或合法授权;

2. 所涉及知识产权、人员数据、合作关系等内容清晰无争议;

3. 申报人及其团队不得有不当行为、虚假陈述或违反科研伦理的历史;

4. 如项目涉及敏感行业(教育、医疗、数据)需有伦理审查或监管合规说明。

任何违反合规要求的申报对象,将被取消参评或获奖资格,并记入奖项黑名单体系。

青穹奖设立差异化的评审体系,所有奖项评审均严格遵循伦理合规原则,力求评选出真正具备引领价值、推动力与示范性的获奖对象。

青穹奖采用“百分制综合评分 + 评审委员会集体评议”相结合的评审方式。每位专家评审需独立完成打分与书面评语,评审系统自动生成初步得分排序,用于后续评议基础。评分维度依据奖项类别设定差异化权重,例如人物类更强调长期影响力、价值取向与社会责任,成果类则更侧重技术原创性、应用实效与可持续发展能力。

终审阶段设有答辩与集中评议机制。入围项目根据评审情况安排线上或现场答辩,申报团队需围绕成果展示、创新路径、社会影响等方面陈述,并现场回应评委提问。终审委员会将综合前期打分、答辩表现与专家意见,进行集体评议、排序与表决,最终确认获奖名单。

为保障流程公正性,评审机制实行以下制度化要求:

匿名评阅:评审专家在初审与复审阶段均不知项目申报人身份,杜绝评审偏差;

非公开会议:所有集中评议环节仅限评审委员会成员参与,确保讨论独立性;

结果复核:评审秘书处与技术系统对结果进行二次审核,核查评语完整性与评分逻辑。

此外,青穹奖倡导“可空缺原则”,即若无项目达到设定标准,则该奖项年度可空缺,不作强行评出,确保奖项含金量与权威性不被稀释。整体机制力求实现专业性、公信力与公平性的平衡,建立值得信赖的科技创新评奖范式。